こんにちは、あんとにおです。

仕事やキャリアについてこのような悩みを抱えた経験はありませんか?

このようなキャリアに悩むすべての人を救うのが、今回紹介する『苦しかったときの話をしようか』です。

本書は、著者の森岡氏が大学生の娘に向けて書いた『虎の巻』です。

距離感がかなり近く、「これ自分に向けて言ってるよな?」と読み進めるほどに実感します。

本書を読めば、強みを見つける具体的な方法やキャリアの選択で迷った時の判断基準が分かるようになります。

あんとにお

あんとにおこの記事では、本書で重要だと感じた箇所を抜粋して紹介します!

他におすすめの転職本については、下記記事をご参照ください。キャリアや転職に関する本を30冊以上読んだ私が、最もおすすめできる本を紹介しています。

電子書籍で読みたい方はこちら

おすすめの電子書籍:DMMブックス

公式 https://book.dmm.com/

おすすめ度:

DMMブックスは、頻繁にセールを行う電子書籍サービス。漫画だけでなく、小説やビジネス本もセールの対象になります。

現在DMMブックスでは、最大30%ポイント還元セールが開催中です!

あんとにお

あんとにおお得に漫画を読みたい方はDMMブックスを利用しましょう!

私が「苦しかったときの話をしようか」で参考になった箇所、重要なポイントは以下の通りです。

順番に解説します。

神様のサイコロで決まった“もって生まれたもの”をどうやってよりよく知り、どうやって最大限に活かし、どうやってそれぞれの目的を達成するのか。

苦しかったときの話をしようか

本書では、宝物を磨くという表現のもと、己の特徴を知り、特徴を発揮する文脈を知り、強みを徹底的に伸ばすことを推奨しています。

私たち日本人は、強みを伸ばすのではなく、弱みを平均点に近づけようと努力します。

しかし、森岡氏は「弱みに目を向けることは時間の無駄」と強く主張しています。

会社があなたにお金を支払うのは、価値提供を生み出した対価。つまり、人に価値を与えるのは強みです。

なので、十数年間生きてきた中で培われている宝物にいち早く気付き、磨き上げることが重要です。

あんとにお

あんとにお強みを見つける診断ツールはこちらがおすすめです!

キャリア診断(ASSIGN)

公式 https://assign-inc.com/assign/

簡単3分であなたの特徴的な強みをスパイダーチャートで表示!

コンピテンシー診断(ミイダス)

公式 https://miidas.jp/

あなたの強みやストレス要因を診断することで適性が高い職種が見つかる!

ストレングスファインダー(ギャラップ社)

公式 https://www.gallup.com/cliftonstrengths/

34の資質をランキング化!3300万通りから資質を分析

問題の本質は、君が世界のことをまだよく知らないことではなく、君が自分自身のことをよく知らないことだと気づけば、解決への扉が開くだろう。問題の本質は外ではなく、君の内側にあるのだ。

苦しかったときの話をしようか

これまで自分を知る努力をしてこなかった人は、「本当は何がしたいんだろう…」と迷ってしまいます。

軸がないので、やりたいことが浮かぶはずもなく、選べるはずもありません。

これは就活だけでなく、転職活動の企業選びでも同じことが言えます。

ホワイト企業に転職したいと考える人は多いですが、ホワイト企業の基準は人によって異なります。

定時に帰れることか、スキルアップできることか、人間関係がいいことかは違います。

なので、まずは自分の確固たる軸を見つけることが重要です。

転職の自己分析に役立つ本については、下記記事をあわせてお読みください。

君にとってのキャリアの正解はたくさんあることを覚えておいて欲しい。選んではいけない数少ない不正解があるだけで、それ以外はすべてが正解なのだ。

苦しかったときの話をしようか

不正解とは、自分にとって決定的に向いてない仕事についてしまうことです。

決定的に向いてない仕事とは、「自分の特徴が裏目に出る」かつ「自分にとって情熱がどうしても湧いてこない仕事」のことです。

多くの場合、この2つは連鎖して起こります。

私もかつて、不動産の営業職をしていた時、

と自分でも驚くほど向いてないし、仕事ができない社員でした。特に電話対応は苦手すぎて辞めたいと毎日思っていました……。

仕事ができないは努力次第で改善することもできますが、適性がない仕事で結果を出すのは無理です。

結局、自分の決定的な弱みが際立ち、強みが発揮できないから成果が上がらず、達成感もないので、情熱はどんどん枯れていきました。

ただ、向いてない仕事に就いて、万が一最初の会社で失敗しても、2つ目を選べばいいだけです。

あんとにお

あんとにお熱意さえあれば人生はなんとかなります…!

そのような決定的に合わない仕事なら、最初から選ばなければいいと思いますよね。本書では、それについて次のように語られています。

普通はそんな会社を受ける選択自体をしない。つまり不正解パターンは、やってみてから自分に向いてないことに気が付くのが典型的だ。

会社に入る前後でギャップが大きくなり、「こんな会社だと思わなかった」と後悔します。

しかし、不正解を掴んだ原因は、自己分析不足です。

あらかじめ自己理解を進めておけば、企業分析や業界分析をする前に「この企業は合わないのでは?」と危機察知ができます。

また、内定を獲得するために別人格を演じていると失敗する確率が高まります。企業も自分も本当の姿を知らないため、大きなミスマッチに繋がります。

本書では、年収を上げる法則として以下の3つが紹介されています。

それぞれ簡単に解説します。

需要が高い職能を持つ“代替がききにくい人”の給料は高く、その逆は低くなる。

苦しかったときの話をしようか

スキルの需要が大きく、供給がレアであれば、年収は高くなります。

つまり、年功序列のような古いシステムは一般的な企業においては破綻することが分かります。

あんとにお

あんとにお己のスキルを磨いて、高い職能を身に着けることが大切です。

同じ職能でも、産業や業界の構造によって、たくさんの給料を払える場合とそうでない場合が存在し、それは各企業や経営者が自由に決められるように見えて、本当は自由にはならない。

苦しかったときの話をしようか

つまり、今の会社と同じ業界、職種に転職しても、年収はさほど変わりません。

年収を上げるためには、「自分の職能が活きる」かつ「もっと給料が払える他業界へ転職する」ことが必要です。

転職と副業のかけ算の著者であるmoto氏は、独自の軸ずらし転職という手法を用いて、新卒で入社した会社の年収240万円から1,500万円までアップさせました。

業界選びをミスると、激務なのに給料が低いなど転職しても好転しない可能性があります。

具体的に、転職しない方がいい業界と転職した方がいいおすすめ業界は次の通りです。

年収を上げて、ホワイト企業に転職したい人は下記記事をあわせてお読みください。

サラリーマンならば年収200万円の人と2,000万円の人のちがいは、その人がどれだけ重要で代替不可能な能力を有しているかによって決まっている。

苦しかったときの話をしようか

前述した二つの項目で、おおよその年収の期待値が分かります。

そのうえで情熱を持てる仕事を選ぶことが、成功度合いを高める秘訣です。

お金のために好きなことをやっても、本当に辛い時に挫折してしまいます。

モチベーションが切れたと感じないためにも、興味の注げる仕事を選びましょう。

私は“仮説”でも良いのだと思う。近い将来、目的もプランも変わるかもしれない。そうだとしても、ベースとなる大きな目的は持っておいた方が良いのだ。

苦しかったときの話をしようか

あらかじめ仮説を持っておくと、納得性と一貫性が生まれます。

新たな挑戦をする時、理想を持っておくことで、歩いてきた道に自分自身が納得できるようになります。

仮に道が失敗だったとしても、元々決めていたから後悔は少ないし、真逆に走っても無駄になることはけしてありません。

とはいえ、人生で達成したい目的と言われても答えることが難しい方もいますよね。多くの人がすぐに答えはでないでしょう。

そんな時は、○○することではなく、どんな状態であれば自分が幸せなのか、理想の未来から逆算して考えるのがおすすめです。

ぼんやりとした理想でも、具体性を高めることはできます。もし自分で考えるのが苦手な方は、キャリア相談をするのがおすすめです。

あんとにお

あんとにお本心を紐解くことで、理想の未来を考えることができます。

強みを見つける最大の近道は、社会とのかかわりで気持ち良かった文脈(自分が好きなことをしている文脈)をどんどん列挙することだ。

苦しかったときの話をしようか

好きなことを見つける際は、「~すること」という動詞を見つけましょう。バックが好きとか、財布が好きとか、そういう名詞ではありません。

最低50個から100個程度、好きな行動を動詞で付箋などに書き出してみましょう。

そして、A4程度の紙4枚(左上に、それぞれ「T」「C」「L」「それ以外」)と明記しておきましょう。

この3つは、それぞれ以下のように人間が持つコンピテンシー(特徴)を表しています。

それぞれのコンピテンシーに向いてる仕事と特徴をまとめました。

| T(Thinking)の人 | C(Communication)の人 | L(Leadership)の人 | |

|---|---|---|---|

| 好きなこと | 考えること、問題を解くこと、計算すること、 勉強すること、 研究すること、 分析すること、知る 考えること、問題を解くこと、 人と議論をすること、 勝つための作戦を考え こと、予想を当てること | 友達が増えること、人と会うこと、話すこと、話を聴くこと、SNSで多くの 人と繋がること、人が集まるところに参加すること、人に人を紹介すること、オシャレを楽しむこと | 何かを達成すること、目的を定めて挑戦すること、仕切ること、変化を起こ すこと、自分で決めること、人を引っ張っていくこと、責任ある役割を担うこと、人の世話を焼くこと |

| 特徴的な趣味 | 戦略系ゲーム、将棋、チェス、囲碁、 読書、 プログラミング | SNS、パーティーやゴルフ、旅行などのイベント、ファッション、グルメ情報 | ランニング、ジム通い、トライアスロン、ストイックなもの |

| 向いてる職種 | ファイナンス、コンサルタント、 研究職、 各種の士業、アナリスト、マーケ ティング、企画系 | プロデューサー業 営業職全般、 PR / 広報、交渉人、 広告代理店、 ジャーナ リスト、政治家 | 管理職、経営者、プロジェクトマネージャー 、プロデューサー、 研究開発リーダー |

あんとにお

あんとにお時間をとって挑戦してみましょう!

まずは己を知り、君の特徴を活かせるたくさんの正解から1つの職能を選び、その職能を積める戦場へ進まなければならない。就職するなら身に着けたい職能で配属してくれる会社をできるだけ選ぶべきだ。

苦しかったときの話をしようか

就職する際や転職する際も同じで、どんな職能が身に着くのか分からない会社は避けた方がいい会社です。

会社から割り振られた仕事を黙々とやり、適当にローテーションされながら、広範囲を知るゼネラリストになるのは時代遅れです。

結局、その会社でしか使えない人材になり、いざ会社の業績が傾いた時に途中で放り出されるリスクがあります。

早いうちからスペシャリストを目指せるようなキャリアの選択をすることが重要です。

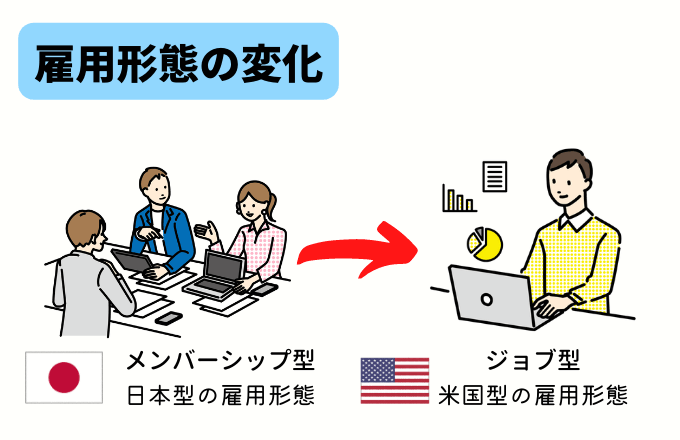

今後は日本でも、ジョブ型雇用が一般的になると言われています。

メンバーシップ型雇用では、「会社にマッチする人材」を採用する一方、ジョブ型雇用は「仕事内容にマッチする人材」を採用する

より仕事の専門性が求められ、「あなたは何ができるのか」が重要になります。

○○ができる人にならないと、あっという間に月日だけが過ぎていきます。

あんとにお

あんとにお戦略的にスキルを高めると、転職のオプションも選択できるようになります。

人が最も苦しいのは、自己評価が極端に低くなっているとき。自分自身で自分の存在価値を疑う状況に追い込まれた時だ。

苦しかったときの話をしようか

周囲と比較して、自分ができないことを見せつけられると、劣等感だけが積み重なります。

自身もなくなって行動できなくなります。

本書では、森岡氏の実体験を赤裸々に公開しながらも、生きてさえいればなんとかなることを教えてくれます。

あんとにお

あんとにお私も新卒で入った企業で、圧倒的に劣等感を抱いてうつ状態になりました…。

ただ、それでも人生はなんとかなっているので、この「苦しかったときの話をしようか」を参考にしつつ、耐え抜く術を身に着けて欲しいと思います。

今回は、キャリアにおける強みの重要性と見つけ方がわかる、『苦しかったときの話をしようか』を紹介しました。

上記に当てはまる人には、本書がおすすめです。

いち早く強みを発見し、磨いていくことができれば、キャリアの選択肢はグンと広がります。

とにもかくにも、自分自身について考える機会を作ることが重要です。

少しでも参考になればうれしいです。それではっ!!

おすすめ本の関連記事

転職に関するおすすめ本まとめ↓↓

おすすめ本のまとめ記事

この記事が気に入ったら

フォローしてね!