とにおくん

とにおくん自分には強みがない…。本当に向いてる仕事を探したい。

このような悩みを抱える方は多いですよね。

そんな自分の強みが分からない人たちを救う一冊が、今回紹介する『世界一やさしい「才能」の見つけ方』です。

本書では、一生ものの自信が手に入る自己理解メソッドが学べて、自分だけの強みを発見することができます。

あんとにお

あんとにお面接でも自信を持って受け答えができるようになります!

本記事を読めば、才能を見つける具体的な手順が分かるようになります。

30万部売れた著者の処女作である『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』については、下記記事をあわせてお読みください。

得意なことを見つけたい方は、こちらの記事「【無料】得意なことの見つけ方7選!得意なことがないは自己分析不足なだけ」をぜひご覧ください。

キャリア診断(ASSIGN)

公式 https://assign-inc.com/

たった3分で充実した診断結果が見られる神コスパ!価値観を軸にしたAI分析

コンピテンシー診断(ミイダス)

公式 https://miidas.jp/

職場のストレス要因をチェック!適性が高い職種が見つかる

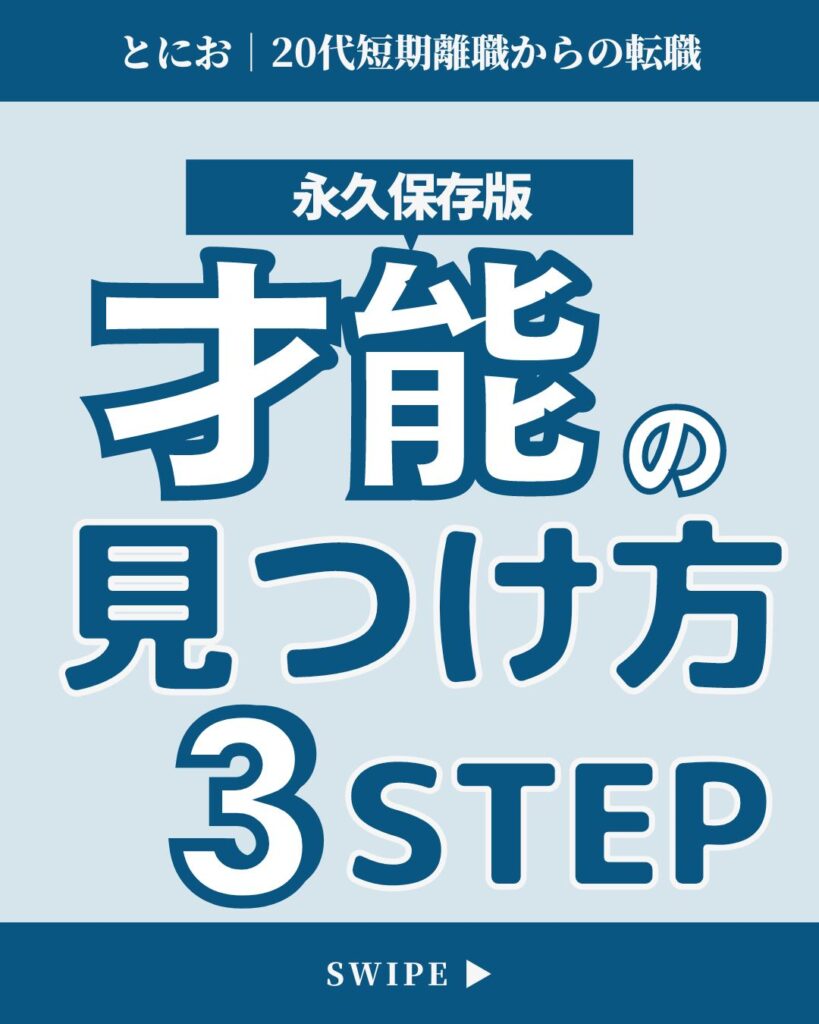

以下の図解を見てから記事を読み進めると理解しやすくなるので、参考にしてください。

▼図解:才能の見つけ方3STEP

とにおくん

とにおくんインスタでも20代の転職ノウハウ&自己分析で軸を定める方法を紹介しているので、ぜひフォローお願いします!

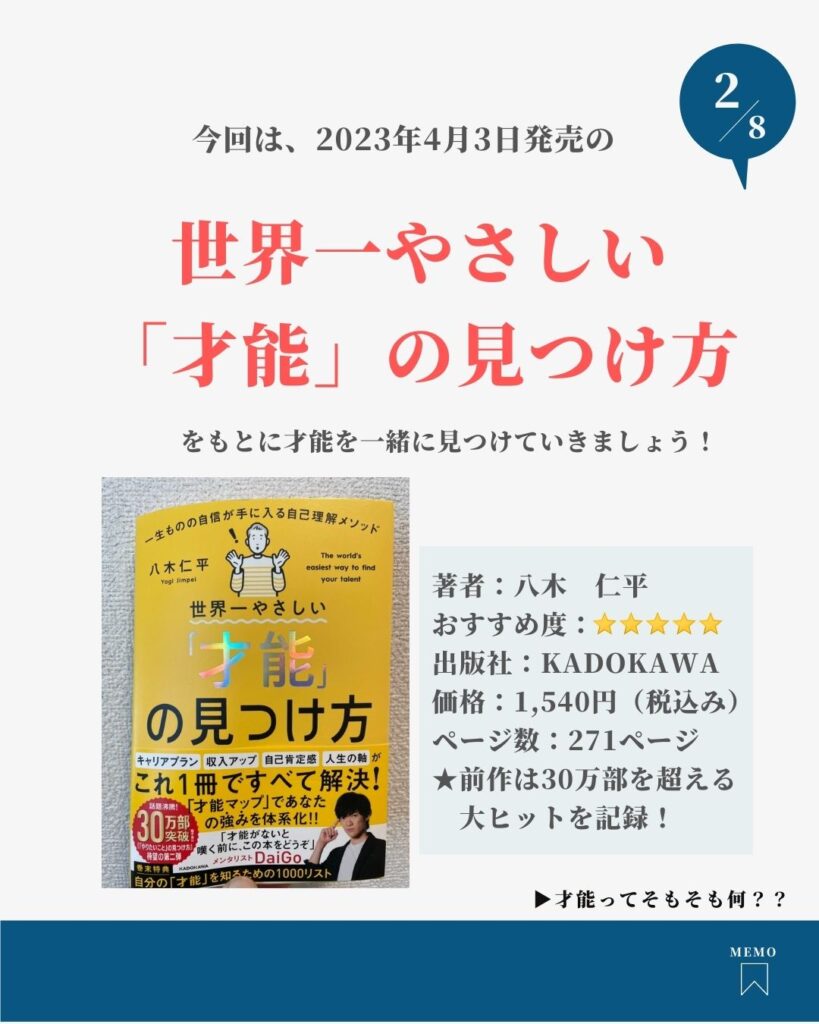

『世界一やさしい「才能」の見つけ方』を書いたのは、年間200人以上の「やりたいこと」探しをサポートする、いわば自己分析のプロである八木仁平さんです。

株式会社Meee代表取締役。高知県生まれ。早稲田大学卒業後すぐに独立したものの、お金以外の働く目的を見失って鬱状態に。本当にやりたいことを見つけるため、独自の「自己理解」に取り組む。その手法を発信し始めたところ、ブログは累計2600万PV。Twitterフォロワー数24,000人超に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

前作の『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』は、30万部を超えるベストセラー作品になりました。

あんとにお

あんとにお待望の2冊目です!才能(強み)に特化した内容になっています。

2冊目の「才能」の見つけ方に関して、人気YouTubeチャンネル「フェルミ漫画大学」で紹介されました。

本書で言うところの才能とは、スキルや資格のことではありません。

「つい、やってしまうこと」

が才能です。

言い換えると、「自然とやっていること」でもあります。

あんとにお

あんとにお本書のワークを行えば、揺るぎない自分だけの才能に気付いて自信を持つことができます。

本書の重要な点を私なりに3つにまとめました。

順番に解説します。

才能って自分にあるの?どうして必要なのか分からないと感じる方もいると思います。

著者は、「才能を見つけると、その人の考え方や生き方、そして人生までもが劇的に変わってしまう」と言います。

才能は誰にでもあるもので、活かし方を間違えているから努力しても成果が出なかったり、合わない環境でもがき続けたりしてしまいます。

才能を活かしていない人は「陸にいる魚」

才能を活かしている人は「水の中にいる魚」

あんとにお

あんとにお苦手なことを手放して、才能を活かすことができれば大きな成果を得ることができます!

才能の見つけ方に入る前に、まずは多くの人がやりがちな「5つの間違い」を紹介しておきます。

この5つの間違いを持ったままでは「自分だけの才能」は見つかりません。

あんとにお

あんとにお思い込みを一つずつ紐解いていきましょう!

人よりうまくできること=才能

つい、やってしまうこと=才能

「資格」や「スキル」が大事

一生使える才能が大事

「なりたい自分」になろうとする

「なりたい自分」を手放すと、才能が見つかる

努力は必ず報われる

才能を活かす努力が報われる

成功者から学べば、成功できる

あなたの成功法則は、あなたの「内側」にある

あんとにお

あんとにおこの5つの間違いが解けたら、才能を見つけるスタートラインに立つことができます!

冒頭で触れたとおり、才能とは「つい、やってしまうこと」の中に眠っています。

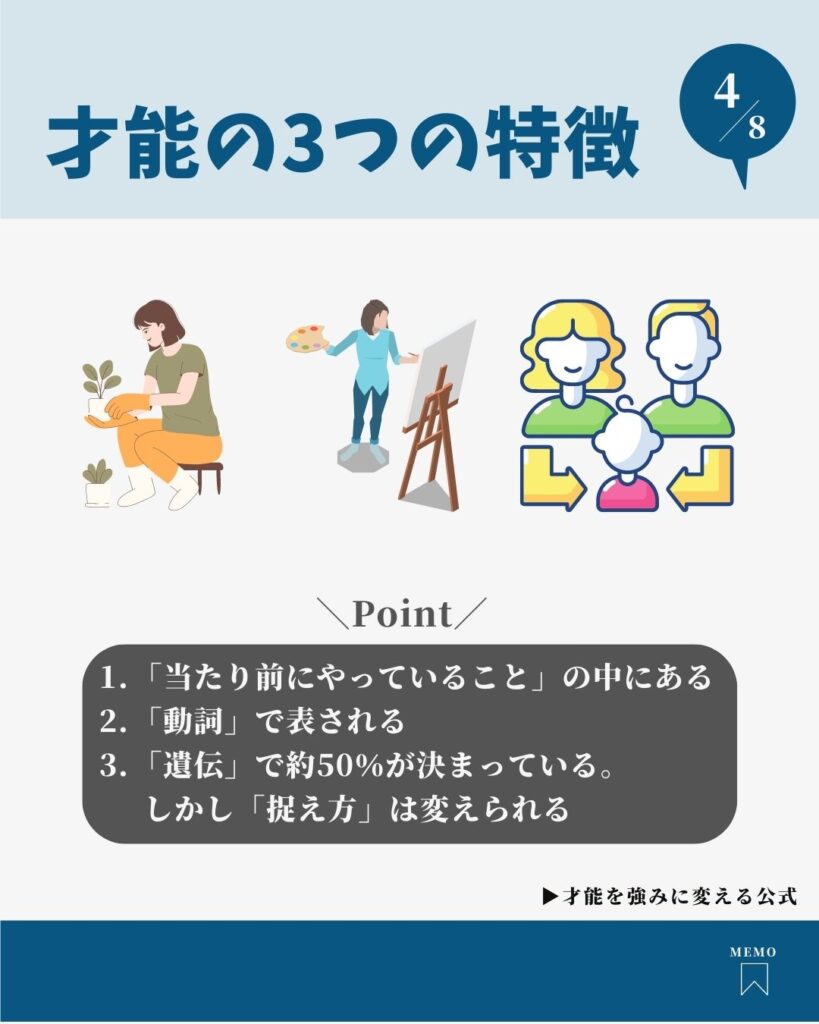

才能の特徴について、本書では3つの要素としてまとめられています。

それぞれ順番に解説します。

才能は、外に探しに行くものではありません。

あなた自身が「これはみんなできるし、大したことない」と思ってることの中に、あなたの本当の才能があるかもしれないと著者は言います。

あんとにお

あんとにお無意識のうちにやっていることが才能です!

「才能は動詞」です。

どういうことかと言うと、以下の才能はどれも動詞に当てはまります。

同じ「旅行が好き」でも、人によって「才能」が発揮される場面は異なります。

計画を立てるのが好きなのか、旅行先で写真を撮って発信するのが好きなのか、未知の世界に飛び込むのか、才能が活きる場面は三者三様です。

あんとにお

あんとにおあなたが「つい、やってしまっている行動」こそが才能です!

行動遺伝学の研究によると、「才能の約50%が遺伝で決まる」とされています。

残りの半分は、育った環境で決まると言われています。

これを聞くと、「やっぱり才能は変えられないから自分はダメだ」とネガティブに思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。

才能に良し悪しはなく、活かし方を変えれば大きな強みが生まれます。

あんとにお

あんとにお他者の才能にあこがれを持つのではなく、自分の才能に目を向けて活かせる方法を考えましょう!

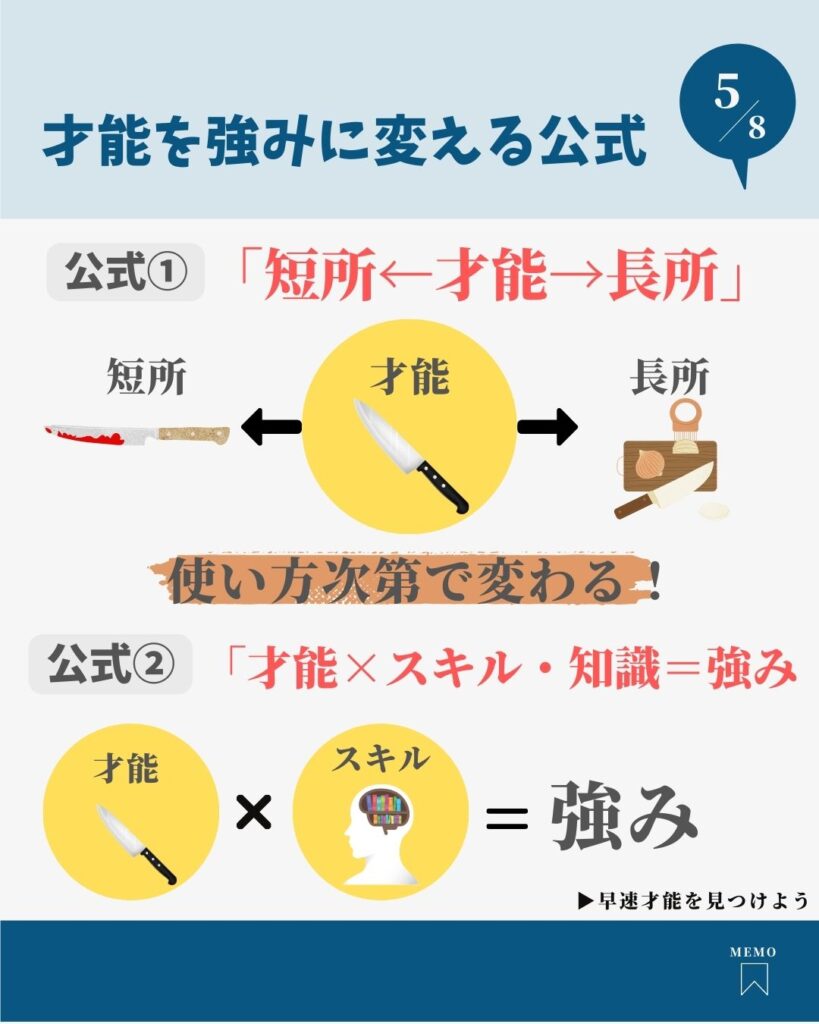

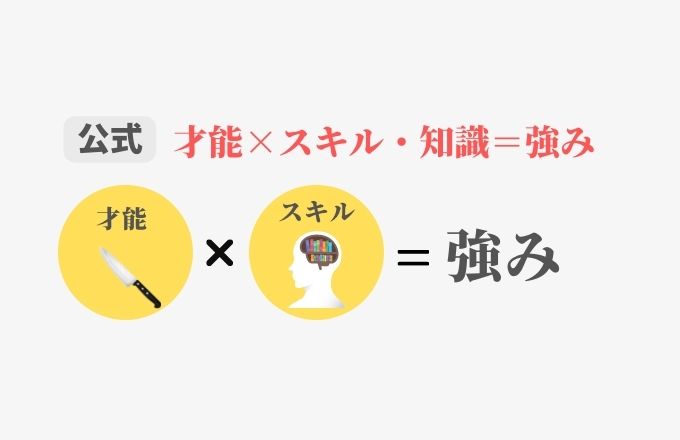

才能を「役立つ強み」に変えるためには、2つの公式が重要です

公式①「短所←才能→長所」

公式②「才能×スキル・知識=強み」

それぞれ順番に解説します。

才能は、短所にも長所にもなります。

包丁と同じで、正しく扱えば料理で人を幸せにすることができるし、間違った方法で使えば人を傷つける道具にもなります。

大切なことは、才能を活かすために必死に努力することではありません。自分の才能を深く理解し、才能が長所として活きる環境に身を置くことが重要です。

あんとにお

あんとにおイキイキする場所を見つけることが勝負どころです!

「強み」とは、「長所」のさらに1段階上にあるものです。

才能にスキル・知識をかけ算することで、誰にも負けない強みを手に入れることができます。

よくやりがちな失敗が、才能を見つける前に「資格取得」をすることです。

土台となる才能が見つかっていないため、仮に資格を取得できてもその後は大きな苦労が待っています。

あんとにお

あんとにお「才能→スキル」の順番を必ず守ろう!次に、具体的な才能の見つけ方について解説します。

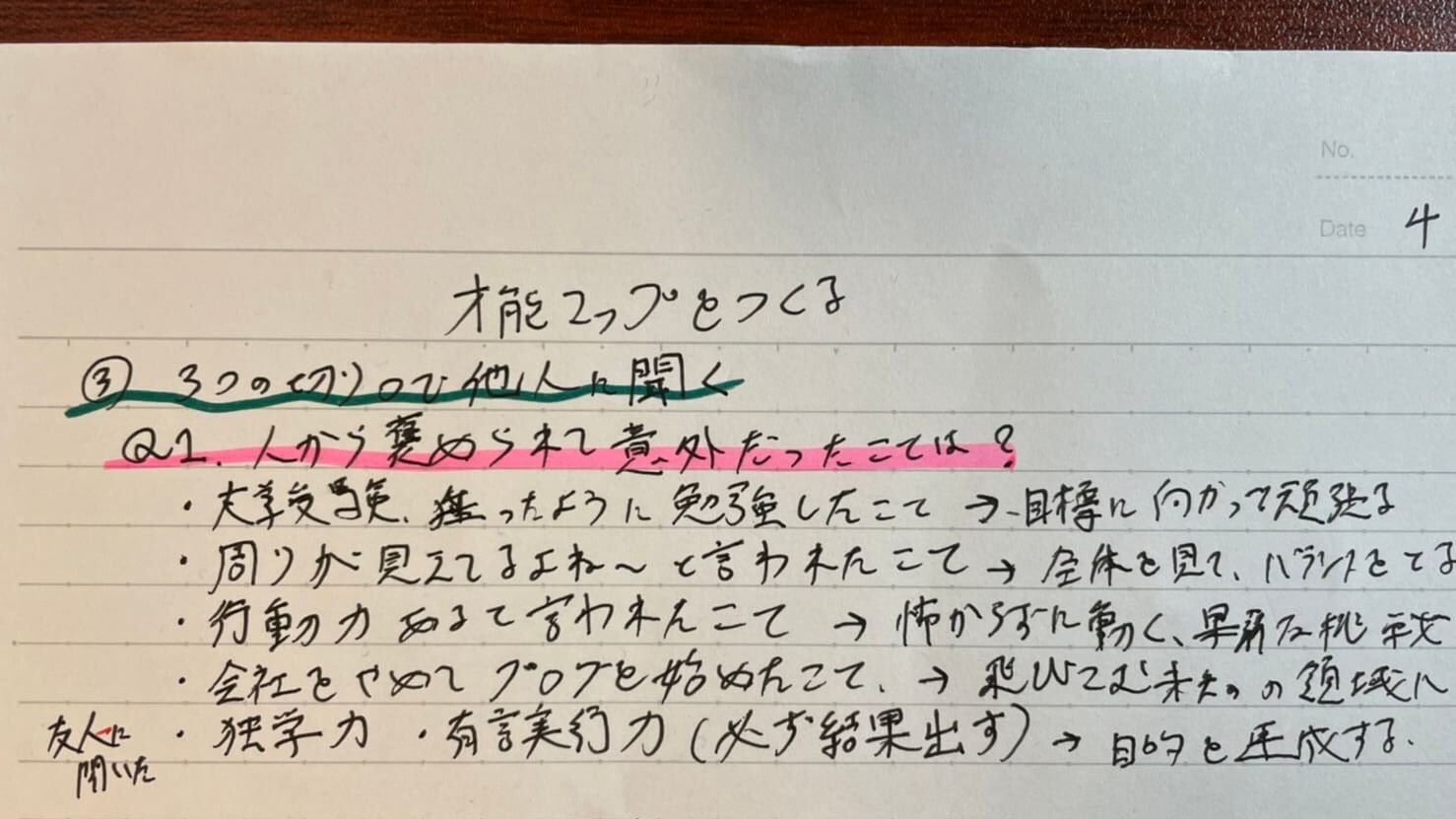

才能を見つけるためには、以下の3ステップを踏んで見つけていきます。

あんとにお

あんとにお私の実例を交えつつ紹介します!見づらかったらごめんなさい…。

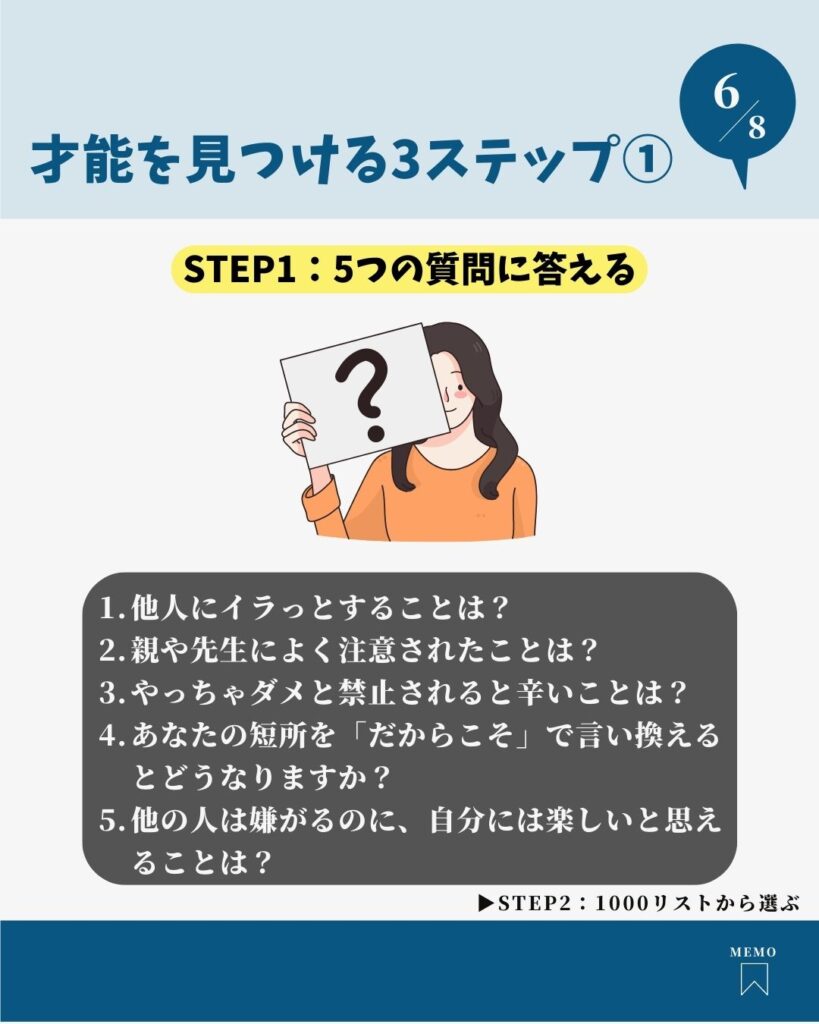

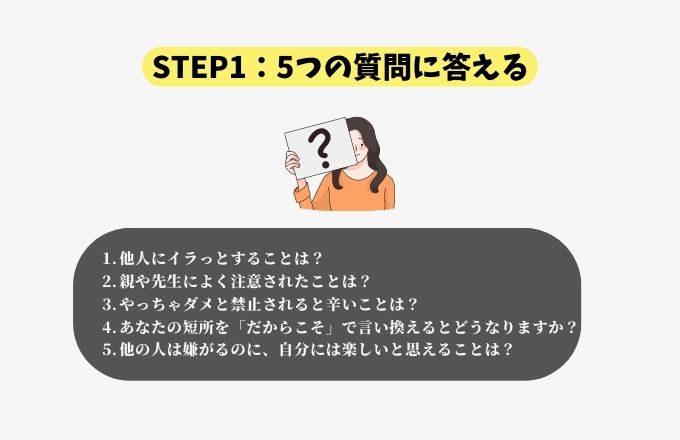

本書の画期的なところで、用意された質問に答えていくだけで、自然と才能を見つけることができます。

早速、取り組んでいきましょう!

八木仁平さんの前著『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』で紹介されている、「得意なことを見つける30の追加質問」については、下記記事をあわせてお読みください。

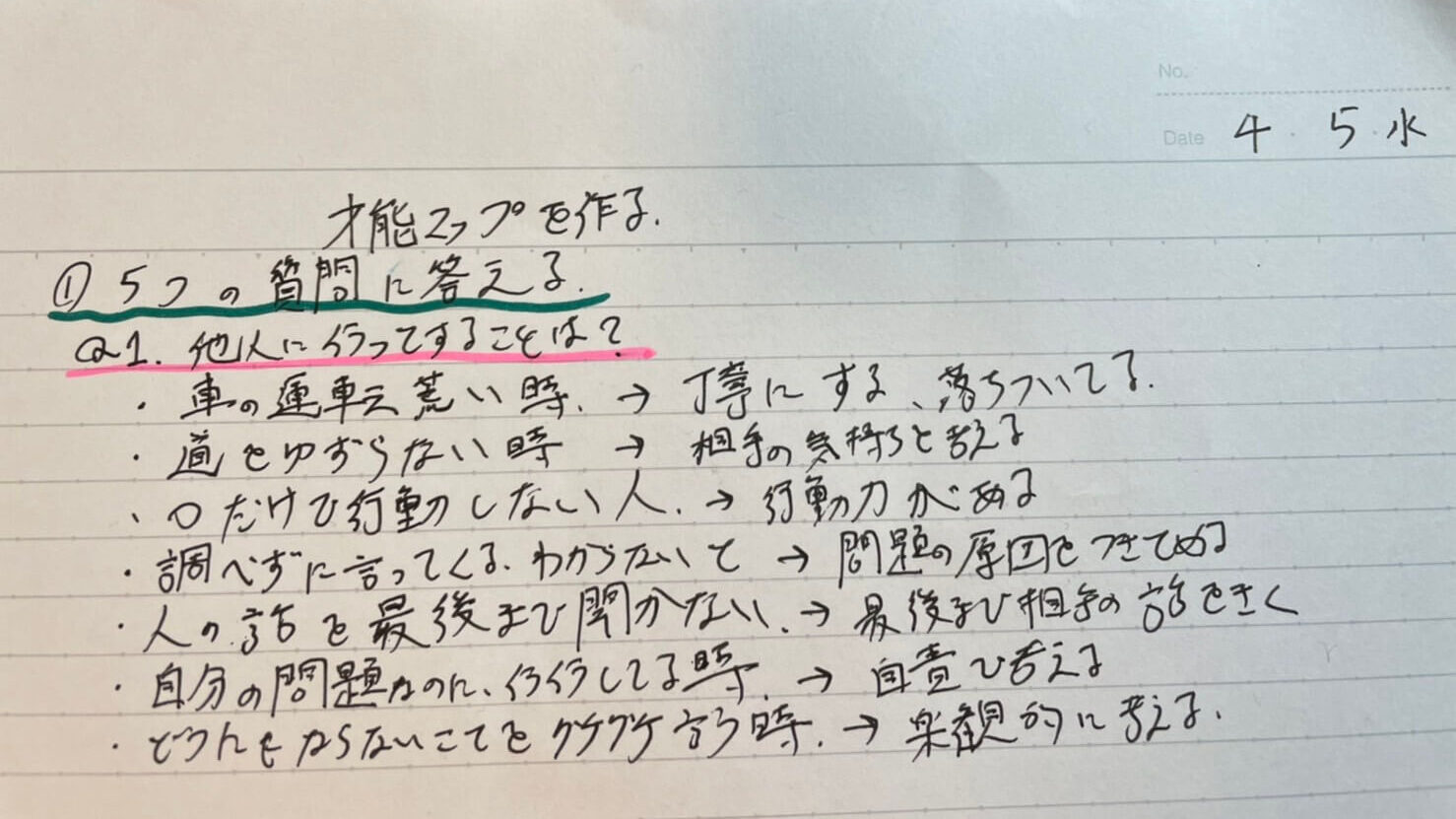

他人にイラっとする時は、以下の2つに当てはまっています。

イラっとすることは、あなたが「当たり前にできていること」です。

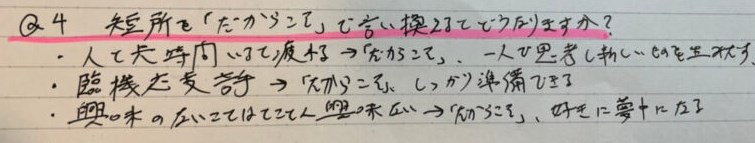

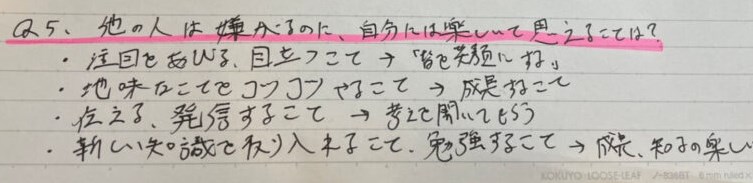

上記は、私が出してみたものです。

まずはイラっとしたことを考えて、次に、自分が何が当たり前にできるからイラっとしたのかを考えましょう。

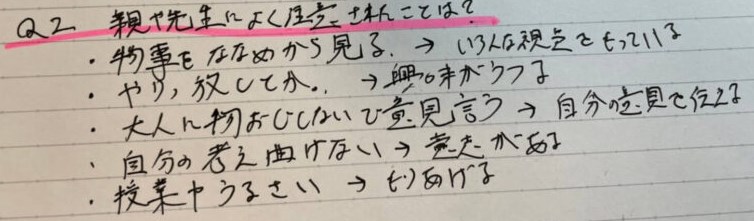

人から注意されることは、あなたが突き抜けているポイントです。

過去の経験を思い出して、注意されたことを思い出しましょう。

自分のどんな「つい、やってしまうこと」が短所になったのか考え、長所としてとらえなおしましょう。

あんとにお

あんとにお小学校の先生に「どうしてあなたは物事を斜めからしか見れないんですか?」と注意されたのは今でもいい思い出です(笑)

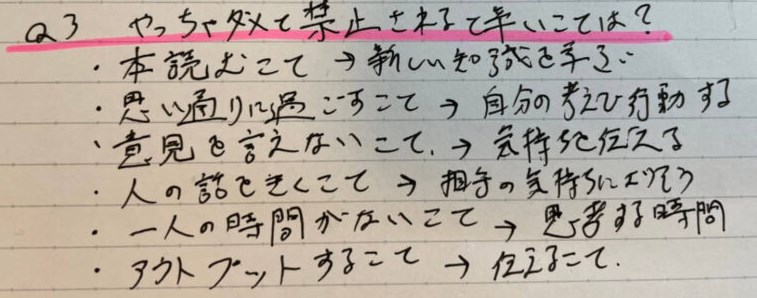

何度も繰り返しますが、才能とは「つい、やってしまうこと」です。

そのため、無意識にやっていることを禁止されると苦しいことが、あなたの才能に繋がります。

あんとにお

あんとにお自分の考えたことを自由に発言できないのは、自分にとって苦しいことだと気づきました。

短所と長所は表裏一体です。

短所を見つけるのは長所を見つけるよりも簡単なので、短所を言い換えて才能を見つけましょう。

短所が多いと感じている人も、長所に繋がるきっかけになると思います。

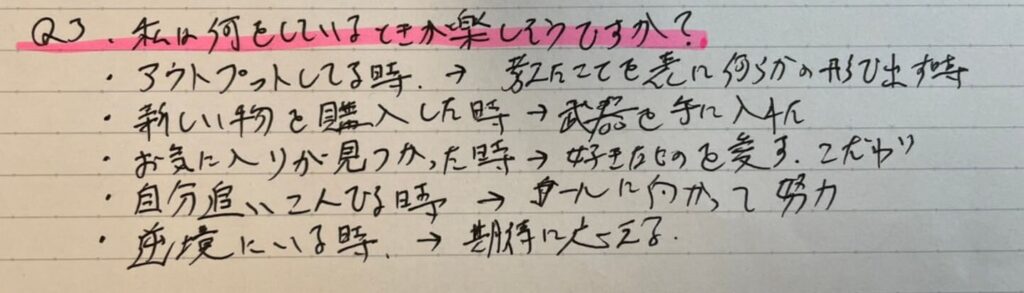

仕事を遊びと思えるぐらいになれば、人生楽勝です。

この質問を通じて、自分が夢中になれる行動を考えてみましょう。

特に、どんな行動が楽しいか考えることが重要です。

あんとにお

あんとにお私はどんどん新しい知識を取り入れて、発信することが楽しいことに気付きました!

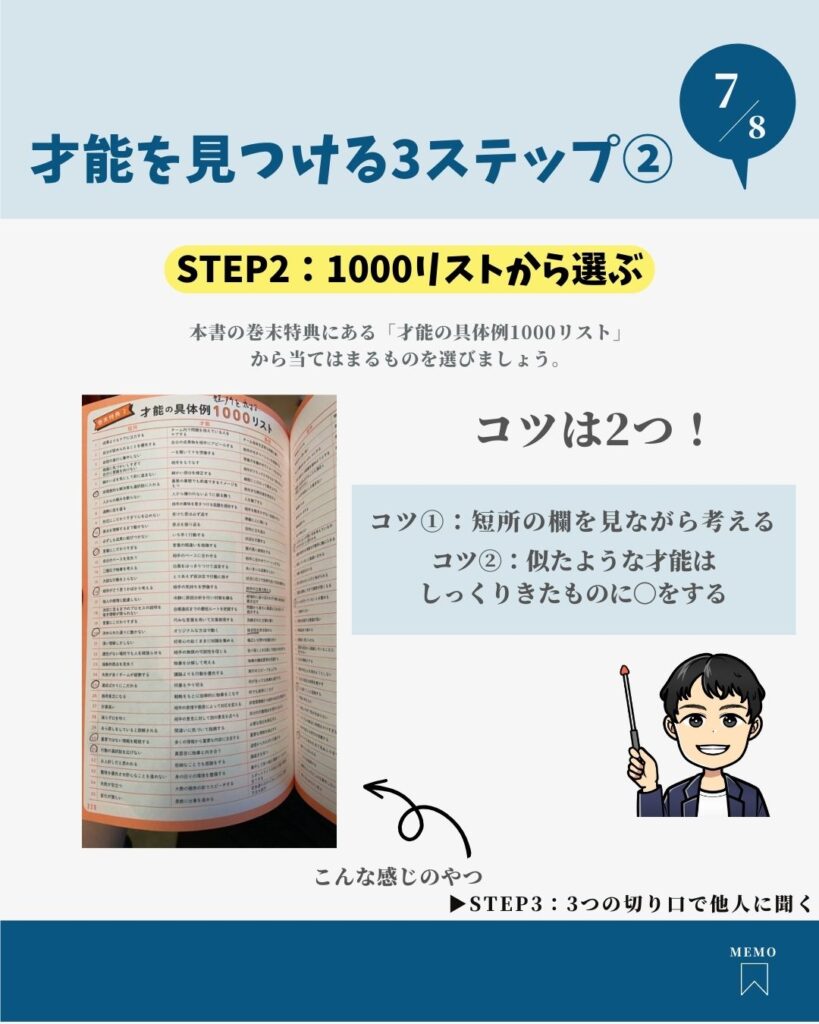

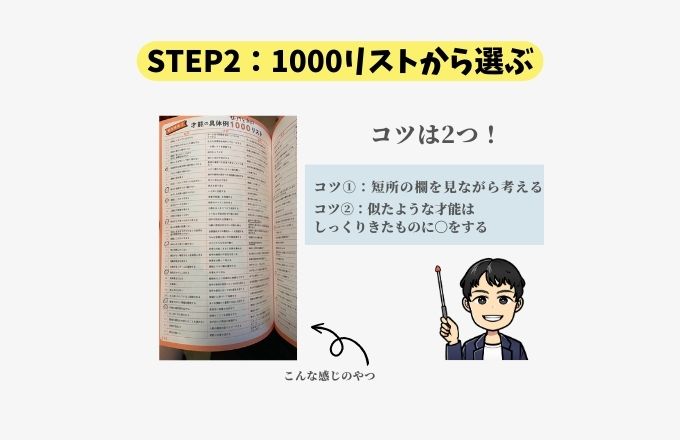

次に、本書の巻末特典にある「才能の具体例1000リスト」から当てはまるものを選びましょう。

ここではすべて紹介できませんが、リストの当てはまるものに「〇」をつけていきましょう。

コツは以下の2つです。

あんとにお

あんとにお全部やる必要はないので、最初の100個ぐらいを目安に取り組んでみましょう!

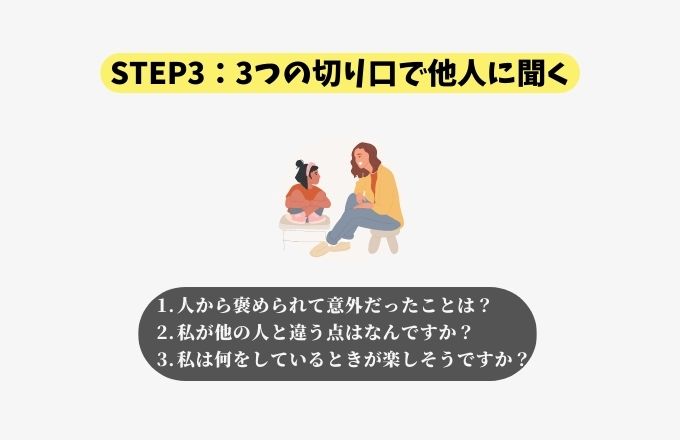

才能を見つけるためには、他人の意見を取り入れることが重要です。

なぜなら、才能は「自分にとって当たり前にできること」だから、見つけたとしても「これって誰でもできるよな」と思ってしまうからです。

周りの人から的確な意見をもらうために、本書ではすぐに実践できる3つの切り口を紹介してくれています。

あんとにお

あんとにおそれって誰にでもできることじゃないの?と新たな発見が生まれたので、ぜひ聞いてみてください!

私は彼女に聞いてみました!

まず一つ目の切り口では、新しく他人から聞き出すというよりも、過去の他人の言葉からヒントを得ましょう。

思い出せない人は、友人や家族に「私のことですごいなーと思ったこと、何かある?」と聞いてみるのも一つです。

頑張っていないのに感謝や尊敬されたことを考えてから、そこで「自然とやっていたこと」を考えてみましょう。

あんとにお

あんとにお彼女には、「絶対目標立てたら達成するよね~」と褒めてもらえました!笑

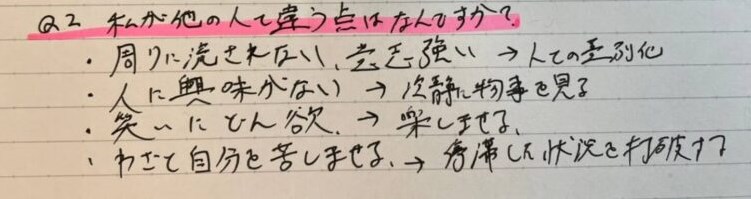

他の人と違っているところは、良くも悪くも「目立っているところ」です。

「その違いを生んでいる行動」を考えることで、才能を発見することができます。

あんとにお

あんとにお人と違いすぎてもはや分からないと言われましたが、なんとか出してもらえました(笑)

才能を活かしている時のエネルギーは、周囲の人から見た時も明らかです。

才能を活かせている時は、自然体で「つい、やってしまうこと」が出ているので、ぜひ聞いてみましょう。

あんとにお

あんとにお若干恥ずかしい気持ちもありますが、確かに楽しいかもなぁと自分の才能に気付くことができました。

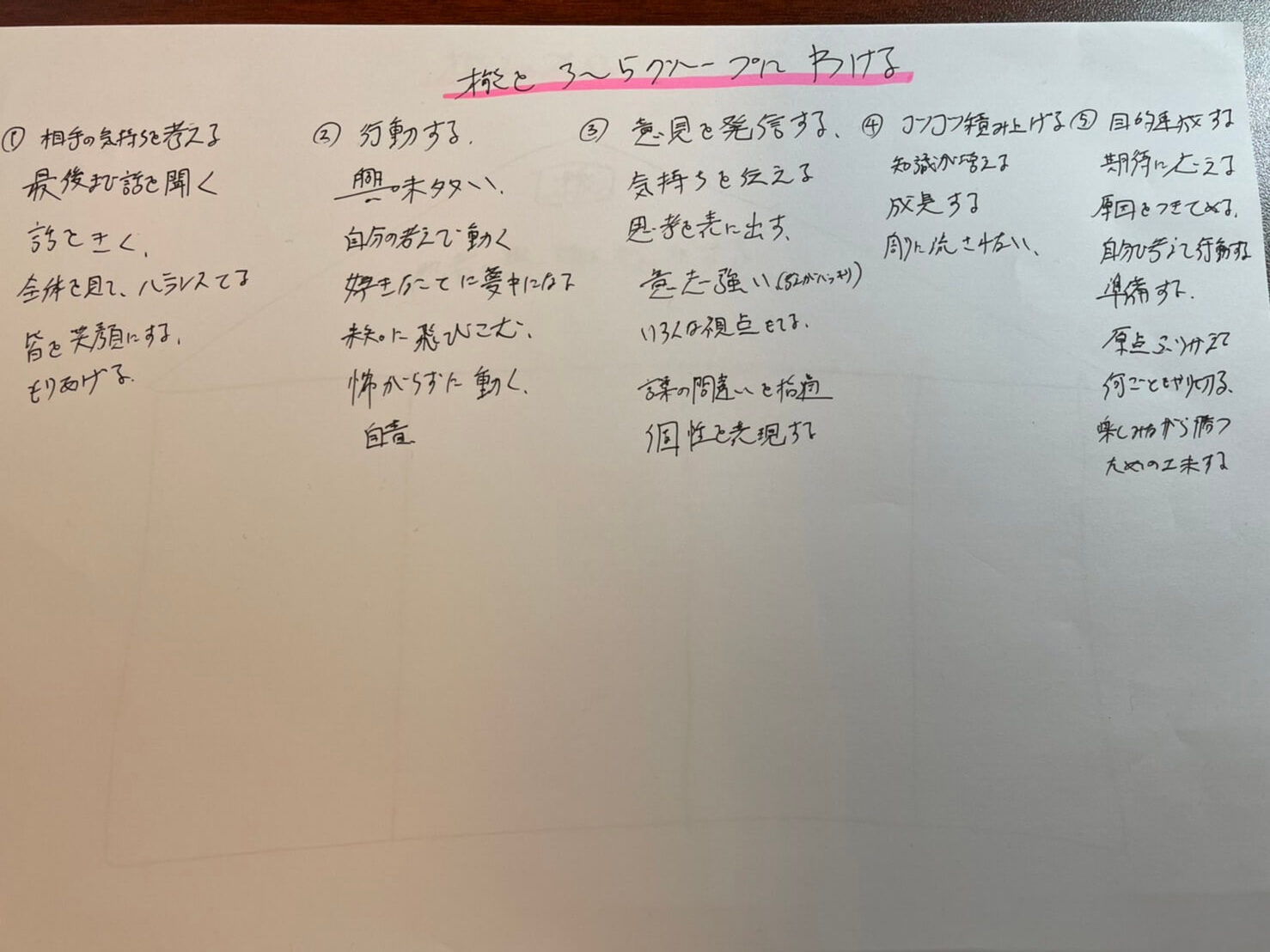

ここまで才能を見つける3ステップのワークに取り組んだことで、

が集まってきたかと思います。

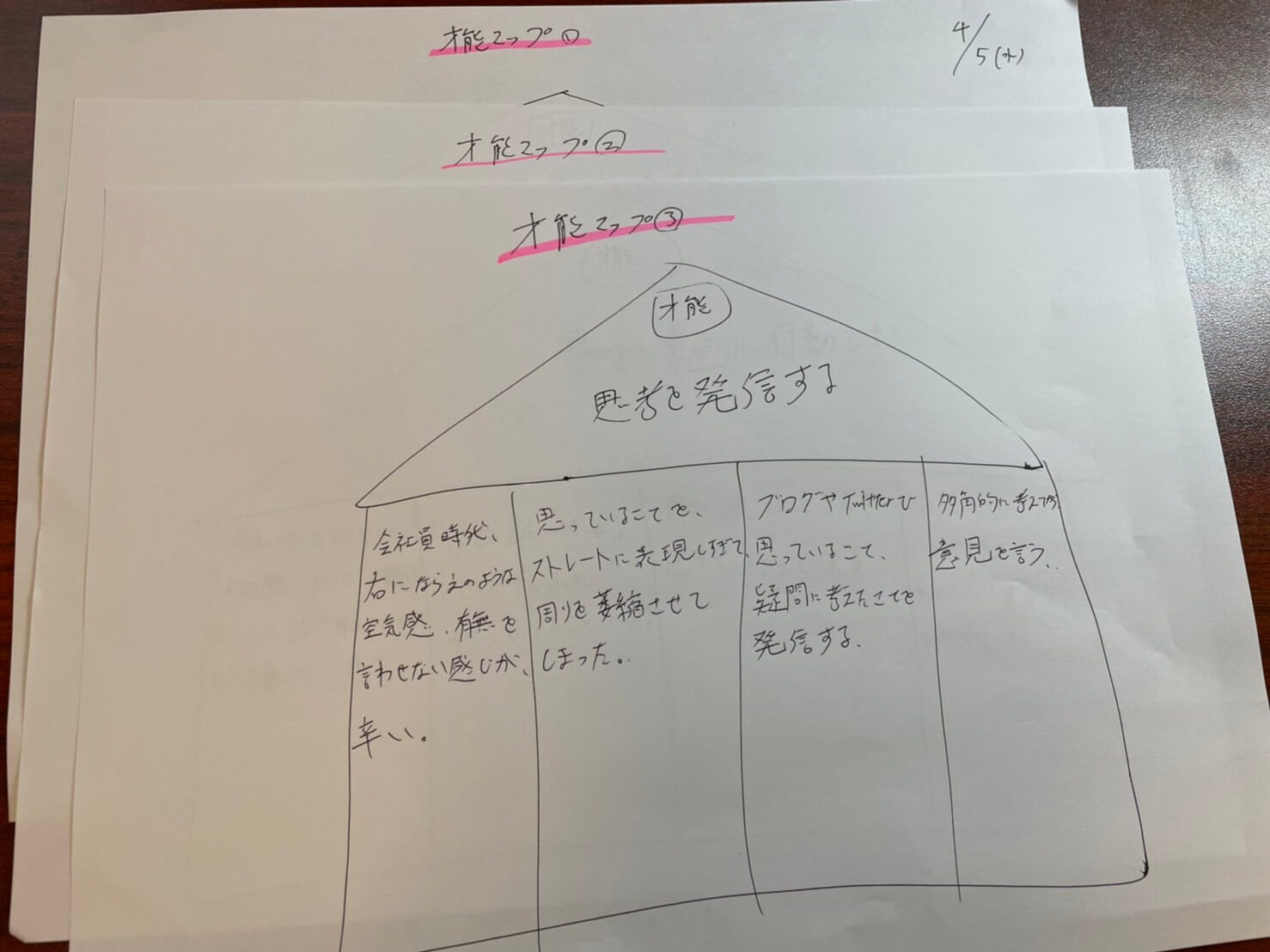

これらをまとめて、「才能マップ」を作ることができれば、人生経験が1枚の紙にまとまった、いつでも立ち返られる実家のような場所になってくれます。

それぞれ順番に解説します。

これまでのワークで見つけた「才能を表す動詞」を全部書き出しましょう。

そして、近いキーワードを3~5グループに分類します。グループの数だけ、家の図を書いたA4用紙を用意し、それぞれの才能を屋根部分に書いていきます。

あんとにお

あんとにお少しずつ自分の才能が分かってきました!

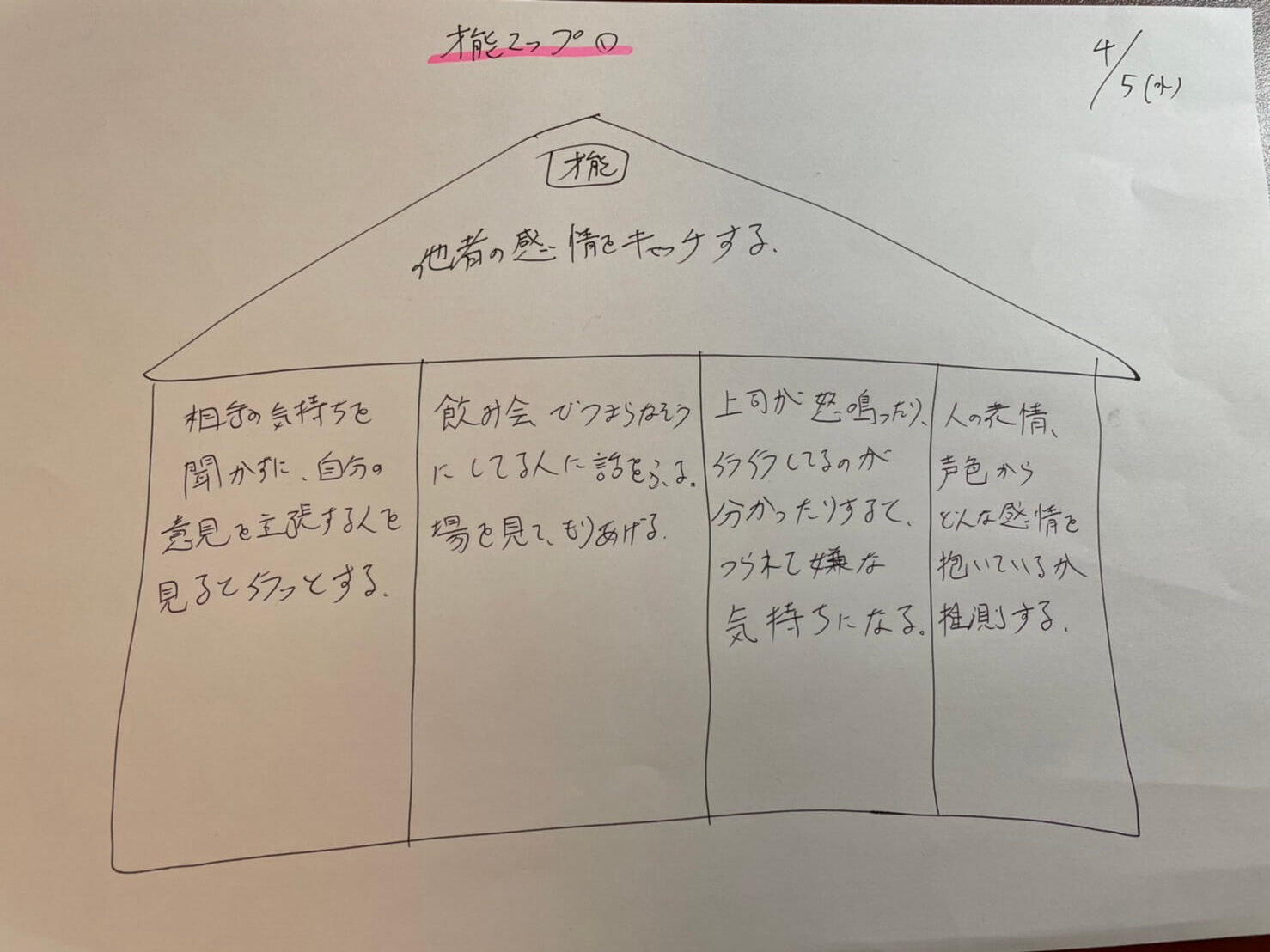

それぞれの才能マップの柱部分には、その才能と関係している具体的な経験を記入します。

柱に入れる内容は、「短所」として出た経験でも問題ありません。

4つ以上の具体的な経験が書けたら、その才能マップは完成です。

最終的に才能マップが3つ完成し、3つの才能に自信を持てれば、「才能を見つける」作業は終了です。

生きている中で迷いが生じた時、才能マップに立ち返ることで自信を持ってまた一歩踏み出すことができます。

あんとにお

あんとにお転職や就活を控える方全員におすすめしたいワークです!

1日もあれば完成するので、ぜひチャレンジしてみてください!

得意なことの見つけ方については、下記記事をあわせてお読みください。

本記事で紹介したとおりに、『世界一やさしい「才能」の見つけ方』のワークを実践できれば、誰でも自分の才能に気付いて活かすことができます。

とはいえ、才能を発見するのは一筋縄ではいかないことも多いです。

あんとにお

あんとにお私も考えるのが面倒になって、投げだしそうになりました。

しかし、才能を発見するのは「才能診断を受ける」ことでも見つけられると著者は言います。

得意なことを見つける診断については、「自分の得意なことを見つける診断ツール3選!仕事で役立つ強みを発見」でも詳しく解説しています。

著者のイチ押しは、有料のストレングスファインダーを使う方法です。

ストレングスファインダーとは

34種類の才能の組み合わせで「自分はどういう人間か」ということがわかるツールです。

あんとにお

あんとにおストレングスファインダーの特徴を表にまとめました!

ストレングスファインダー | |

|---|---|

| 運営サイト | ギャラップ社 |

| 特徴 | 世界で人気のツール 34の資質がすべて分かる |

| 料金 | 有料 (1,980円~) |

| 時間 | 30分 |

| 資質の数 | 34個 |

| 質問数 | 177問 |

| 診断結果の組み合わせ | 3,300万通り |

| イチ押しポイント | 34の資質が丸わかり‼ |

| 公式サイト+評判 | 診断する 評判を見る |

多少のお金はかかりますが、才能をサクッと知りたい方にはおすすめのツールです。

あんとにお

あんとにお私も受けましたが、診断の精度はかなり高いと感じました!

ストレングスファインダーを無料で受けたい方は、類似したツールを用いて才能診断を行いましょう。

リクナビNEXTのグッドポイント診断なら、無料で18個の資質からあなたの強みを5つ抜き出してくれます。

無料で使える自己分析ツールについては、下記記事をあわせてお読みください。

世界一やさしい「才能」の見つけ方は、実践するだけであなただけの強みが見つかる優れもの。

豊富な図解+著者の八木さんの才能である「体系立てて説明する力」のおかげで、読書が苦手な方でも文句なしでおすすめできる一冊です。

「転職しようか迷ってるけどやりたいことがない」「面接でアピールすることがない」と悩んでいる方は、本書を読んで才能を見つけてください。

「意外と自分いいところあるじゃん!」と気付けることで、私生活にも好影響が生まれます。

3日もあれば本書のワークは完成できるので、ぜひ時間をとってチャレンジしてみてください。

少しでも参考になれば嬉しいです。それではっ!!

おすすめ本の関連記事

転職に関するおすすめ本まとめ↓↓

おすすめ本のまとめ記事

この記事が気に入ったら

フォローしてね!